Mujeriegos, inteligentes, discretos. Uno y mil calificativos para los protagonistas de estas historias, hombres que vivieron a la sombra de una reina.

De todos es sabido que cuando un rey se convierte en rey, su esposa se convierte en reina.

Es la lógica tradicional que ha regido las cortes del mundo desde los inicios de los tiempos. Pero resulta incomprensible para muchos que cuando una mujer se convierte en reina, por derecho propio, su marido no se convierte en rey. Algunos, siguen siendo príncipes, príncipes consortes, y muy pocos “reyes consortes”.

La posición de estos hombres, apartados por sus poderosas esposas de todo papel político preponderante, ha variado en los últimos siglos. En lo que no difieren es en el papel de “segundones” que la vida les destinó. Llamados a caminar unos pasos detrás de sus esposas, estas son las historias, a veces tristes, de algunos hombres que tuvieron la desdicha de casarse con una reina…

El engañado

El príncipe Jorge de Dinamarca fue el sexto hijo del rey Federico III de Dinamarca y de Sofía Amelia de Brunswick-Lüneburg. Se casó en 1683 con la princesa Ana de Inglaterra, que en 1701 se convirtió en la Reina de Gran Bretaña.

Su unión fue dichosa y feliz pese a las tragedias personales que tuvieron que padecer, y durante muchos años Jorge tuvo que tragarse el desaire de su cuñada, la reina María II, que prohibió a los guardias reales saludarlo con honores; de los dieciocho embarazos de Ana -entre 1684 y 1700-, solamente un hijo sobrevivió a los primeros años de infancia, sólo para terminar muriendo de viruelas a los once años de edad.

Puede decirse, sin embargo, que el consorte no gozó de toda la fidelidad de su reina. Para 1670, Ana, una princesa torpe y tosca, de cinco años de edad, conoció a Lady Sarah, duquesa de Marlborough, una niña notablemente segura y hermosa, de diez años. Durante mucho tiempo la intimidad entre ambas floreció y para cuando fue coronada, Ana estaba tan enamorada de su bella y poderosa compañera que no tomaba decisiones, grandes o pequeñas, sin consultar la opinión de Sarah.

Incluido el matrimonio de Ana, determinado por consideraciones dinásticas, debió ser aprobado por Sarah. Para expresar el carácter igualitario de esa íntima relación, la reina ideó nombres afectuosos. Ella era “Mrs. Morley”, y Sara era “Mrs. Freeman”, y algunos historiadores llegan a la conclusión de que formaron una pareja de enamoradas apasionadas. Entre tanto, los dos maridos se mantuvieron muy atareados cosechando los frutos de la manipulación política de la reina por Sarah.

En el plano público, y a pesar que el matrimonio de Ana y Jorge fue en principio impopular, debido a las inclinaciones francesas del país natal del consorte, fue de una gran felicidad doméstica. Fueron aparentemente una pareja de caracteres similares y siempre prefirieron la intimidad y la tranquilidad alejada de la vida social ajetreada. Para cuando el príncipe consorte falleció -en 1708- la reina Ana quedo devastada, porque entre ambos había existido, al menos, amistad y confianza.

El nostálgico

A la princesa Luisa-Hipólita de Mónaco su padre Luis I le explicó muy bien que no podría ser soberana. Las leyes se lo impedían, por ser mujer, pero la Corte tenía la tarea de encontrar para ella un consorte que fuera adecuado. Luis I le concedería el apellido Grimaldi y sería él, y no su mujer, el que llevaría las riendas del Principado.

El elegido, el conde Jacques Goyon de Matignon, y la princesa se casaron en 1715. Pero pronto el adoptado consorte se dio cuenta de que se aburría mortalmente en Mónaco, y prefirió pasar temporadas cada vez más extensas en Francia. Muerto su padre Luis I, Luisa-Hipólita se apresuró a volver a la Roca para realizar los arreglos del funeral y, de paso, tomar las riendas del poder en Mónaco pese a que el heredero legal era su marido.

La princesa -única mujer que reinó en el minúsculo país- desoyó a los miembros mayores de su familia, ofendió a los consejeros, ignoró a los escasos pero aguerridos representantes del pueblo, enterró mal que bien a su padre y pretendió gobernar a su antojo. El vital consorte normando gastaba más tiempo en añorar Francia que en disputar la Corona a su esposa, por lo que al poco tiempo volvió a la iluminada París, dejando el campo libre a su codiciosa consorte.

Eran tiempos en que la viruela era un terrible castigo que afligía a toda Europa y habría de cobrarse diez millones de víctimas a lo largo de todo un siglo. Y no solo alcanzaba a los pobres, sino también a los poderosos, y tal fue el caso de Luisa Hipólita de Mónaco. Llamado con urgencia, Jacques acudió desde París para asistir serenamente a la atroz agonía de su esposa, que murió luego de haber reinado 10 meses y 3 días de forma despótica y torpe.

Ante los acontecimientos el príncipe viudo no tuvo otro remedio que ceñirse la corona Grimaldi y sentarse al fin en el trono que, por ley, le correspondía, con el nombre de Jacques I. Apoyado en su sólido sentido común, su natural honestidad y sus buenos consejeros, los monegascos, sin embargo, no terminaron de tragar totalmente a aquel extranjeros que si bien se mantuvo firme en el trono durante un año, mantuvo su corazón en París. Abdicó en su hijo, Honorato III, un año más tarde, y de él descienden los Grimaldi que gobiernan hoy el Principado de Mónaco.

El homosexual

Isabel II, reina de España por derecho propio a los 3 años de edad, detestaba a su primo Francisco de Asís de Borbón, quien según diversos autores era homosexual. La Corte no tuvo peor idea que casarla con él, ya que su unión aseguraría el apellido Borbón para las próximas generaciones, entre otras cuestiones de índole políticas.

Isabel II, reina de España por derecho propio a los 3 años de edad, detestaba a su primo Francisco de Asís de Borbón, quien según diversos autores era homosexual. La Corte no tuvo peor idea que casarla con él, ya que su unión aseguraría el apellido Borbón para las próximas generaciones, entre otras cuestiones de índole políticas. Isabel se opuso con todas sus fuerzas. No sólo no quería a su pobre pretendiente, sino que le conocía bien y le horrorizaba la idea. Lloró durante días, y su exclamación “¡Con Paquita, no!”, lo resume todo. En el terreno personal, la elección no podría haber sido más nefasta, pues ambos primos sentían un profundo rechazo mutuo.

Isabel, exuberante y enérgica, era una joven muchacha de ojos azules, “muy azules, dispuestos siempre a dejarse engañar”, al decir de un contemporáneo, “y una boca risueña, en cuyos labios brotaba de continuo el donaire y la agudeza”. La reina aceptó de muy mala gana, pero es evidente que ni a Isabel le gustó nunca Francisco de Asís ni llevaron una vida feliz.

Dicen que Isabel II le dijo a su madre el día antes de casarse: “He cedido como reina, pero no como mujer. Yo no he buscado a este hombre para que fuese mi marido; me lo han impuesto y no lo quiero”. Ella comentó lo que pensó sobre Francisco de Asís en la noche de bodas: “¿Qué pensarías tú de un hombre que la noche de bodas tenía sobre su cuerpo más puntillas que yo?”. Por encima de tales anécdotas, la historiografía o escritores próximos a los hechos refieren que el Rey consorte fue padre de varios hijos ilegítimos y que se le conocieron diversas amantes.

El caballero

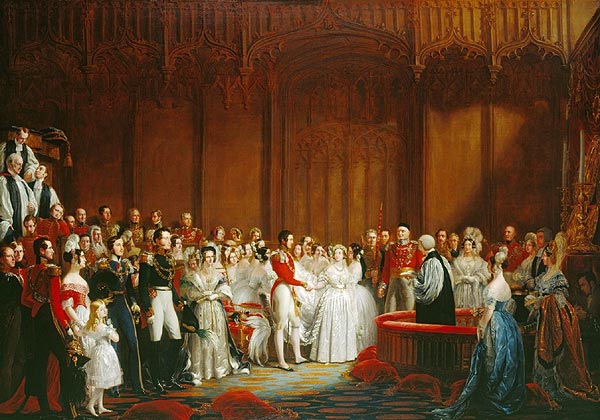

Para el desarrollo de sus funciones, la reina Victoria de Inglaterra tuvo la suerte de contar con la inestimable ayuda de su marido y amor de su vida: el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Victoria y Alberto se enamoraron al parecer a primera vista y se casaron en 1840, siendo padres de nueve niños.

El caballero

Para el desarrollo de sus funciones, la reina Victoria de Inglaterra tuvo la suerte de contar con la inestimable ayuda de su marido y amor de su vida: el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Victoria y Alberto se enamoraron al parecer a primera vista y se casaron en 1840, siendo padres de nueve niños.

Alberto supo en todo momento acarrear con dignidad el difícil papel que le correspondía; destacó por su inteligencia y su sobriedad y acabó ganándose la confianza de sus súbditos, recelosos al principio ante un príncipe alemán. A partir de 1856 gozó del status de “Príncipe Consorte”, figura ésta que a partir de entonces adquirió sus específicas dimensiones.

La unión se desarrolló con una armonía y entendimiento poco común; la pareja real de Inglaterra pronto constituyó un modelo de integridad moral para el pueblo británico. En las directrices de gobierno, la pareja real actuó de mutuo acuerdo; Alberto se ocupaba de muchos asuntos de Estado y de tipo domésticos, y la reina seguía siempre el consejo de su marido respecto a las políticas de sus ministros.

Alberto también tuvo el mérito de dar a entender a la soberana quién era quién en el matrimonio, negándose a abrirle la puerta de su dormitorio en plena luna de miel, a pesar de los golpes y los gritos de «¡Abre, soy la reina!». Sólo la abrió cuando ella, luego de un prolongado silencio, dijo suavemente: “«¡Abre, soy tu esposa!».

La pérdida, en 1861, de quien fuera su compañero, amigo y consejero devastó a Victoria, que mantuvo un estado semipermanente de luto y usó el color negro en sus vestidos para el resto de su vida. Evitó las apariciones públicas y rara vez puso los pies en Londres durante los años siguientes, ganándose con ello el apodo de la “Viuda de Windsor”.

El insoportable

En 1883, la reina Ranavalona III subió al trono de Madagascar, siendo la tercera mujer consecutiva que reinaba en la isla. Tanto por decisión de su violenta tía y antecesora -a quien todos temías- como por elección de los nobles, la joven quedó establecida como monarca. Al ser coronada, Ranavalona III era viuda del Príncipe Ratrima, a quien la había unido un gran afecto, pero nunca una pasión desbordante y con el cual no pudo tener hijos. Heredó entonces el marido de su tía.

El príncipe Rainitairarivoy había sido el marido de Ranavalona II, era el primer ministro del reino y se destacaba por ser un mujeriego. La triste Ranavalona III se tuvo que resignar a ser buena esposa de un hombre que la consideraba solamente un costal de poder con bellas piernas, y a menudo la anulaba en público haciéndola pasar enormes bochornos. Malcriado y mal educado, el marido real también se dedicó a serle infiel y a procrear hijos ilegítimos.

Anteponiendo los intereses de su pueblo a su felicidad personal, Ranavalona III comenzó a dar los pasos para empujar modernizar su isla, y en 1897 tuvo que abandonar el trono, presionada por Europa. En París se referían a ella burlescamente como “la Reina Mono”, y “esa asquerosa negra”. Refunfuñando y acusándola de no haber sabido gobernar, su marido se fue con ella, arrastrando las maletas. En el exilio, el agrio consorte de Ranavalona III se convirtió en “un vocinglero loro lleno de malos humos y reproches”, insistiendo en vivir como el rey que nunca fue. Ranavalona, sin embargo, nunca abandonó a su odioso marido…

El bienamado

La boda en 1917 de Salote Tupou III, reina de las islas de Tonga, en el Océano Pacífico, con su pariente lejano Uiliame Tuingi Mailefihi, significó la unión de dos ramas importantísimas de la antigua genealogía real de Tonga. Por un lado, ella descendía de los reyes de Tu’i Tonga y de Tu’i Kanokupolu, mientras que el esposo era descendiente de los reyes Tu’i Ha’atukalau, que antiguamente reinaron las islas.

De este modo, cuando en 1918 nació el primer hijo del matrimonio (el futuro rey Taufa’ahau Tupou IV), en él confluía tres de los más antiguos linajes reales de Tonga. Hombre discreto e inteligentísimo, Salote amaba a su marido, y lo nombró primer ministro del país, algo que de seguro le hubiera encantado hacer a Victoria de Inglaterra respecto de su marido Alberto.

El despreciado

En un país como Holanda, en que la tradición de patriotismo y de nacionalismo es una de las más antiguas de Europa, este país que durante la invasión nazi se vio forzado a abrir sus diques para inundar esas tierras penosamente conquistadas al mar, cuál no habrá sido la sorpresa de los holandeses al ver a sus tres consecutivas reinas -Guillermina, Juliana y Beatriz-, casarse con tres alemanes, es decir, tres naturales del vecino país que representara durante siglos al enemigo más encarnizado.

El primero de ellos, el príncipe Enrique, fue despedido por Hitler, quien lo trató de “pobre imbécil de sangre azul que viene a pedirme dinero prestado”. Perteneciente a la dinastía ducal de Mecklemburg-Schwering, contrajo matrimonio en 1901 con la reina Guillermina, y pasaría el resto de su vida quejándose de su difícil condición de príncipe consorte.

Puro aburrimiento, el consorte dedicó su vida a la caza, el juego, la bebida y las conquistas femeninas. Al no contar con ingresos propios, se endeudó al poco tiempo. Si bien Enrique había nacido dentro de una noble dinastía alemana, jamás obtuvo un título personal ni una asignación consideraba. Además, la reina - que física y psicológicamente parecía más bien un hombre- lo humillaba y trataba con tal desprecio que incluso el presidente norteamericano Theodore Roosevelt, en una visita oficial a Holanda, quedó profundamente impresionado.

En una carta dirigida a uno de sus consejeros más cercanos, Roosevelt relata una escena que él mismo había presenciado: como el marido de Guillermina no había logrado comprender una frase que ella le decía, la reina prácticamente lo había arrastrado por el suelo en presencia del presidente de los Estados Unidos. El príncipe, además, solía regresar a casa completamente borracho.

Los choferes de taxis lo recogían de la “zona roja” de Ámsterdam o de los clubes nocturnos de La Haya. Hasta los jardineros de palacio sentían un poco de pena por este hombre que había tenido el triste honor de compartir el lecho de la reina, sin ser nunca objeto ni siquiera de las consideraciones que se tienen para con un criado.

En 1909 el matrimonio tuvo a su única hija, la princesa Juliana, a quien el desastre matrimonial de sus padres influyó notablemente sobre su carácter. Ni siquiera su nacimiento unió a esta pareja de casados por conveniencia. Mientras oía sonar los cincuenta y un cañonazos que festejaban el nacimiento de su hija, el príncipe Enrique se quejaba al primer ministro: “¡Qué lástima que hayamos tenido una niña!” Cuando el premier le aseguró que los holandeses estarían felices de que otra mujer sucediera ala reina Guillermina, Enrique respondió: “No es en eso en lo que estoy pensando, sino en el pobre hombre que será algún día príncipe consorte”.

El bon vivant

Este pobre hombre sería el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld. Este, esposo de la reina Juliana de Holanda, fue todo un “Don Juan”. Seductor e inteligente, se dedicó a viajar por el mundo haciendo amistades peligrosas, como Robert Vesco, que había ganado renombre mundial por haber cometido la mayor estafa del siglo: se adueñó de US$ 237 con el pretexto de socorrer a la compañía suiza “Investors Oversees Services” (IOS), que estaba a punto de quebrar.

La reina Juliana no estaba nada conforme con las amistades de su consorte, y llegó a prohibirles la entrada a cualquiera de sus palacios. Demasiado tarde, pues ya eran parte de la vida de Bernardo, quien gastaba su tiempo viajando de un continente a otro, haciendo negocios, bailando tangos con Evita Perón o zambas con alguna belleza sudamericana.

Estuvo a punto de entrar en la cárcel cuando estalló el “caso Lookheed”, en 1976. El príncipe aceptó un millón de dólares de dicha empresa estadounidense de aviación a cambio de informar favorablemente al Parlamento de La Haya sobre la compra de sus aparatos. El Gobierno holandés calificó el hecho de soborno y Bernardo fue relevado de todas sus responsabilidades. Juliana, que había apoyado la creación de una comisión de investigación y siempre le había defendido, se ofreció a abdicar.

El Parlamento sólo aceptó apartar al príncipe de su actividad como enviado especial en misiones comerciales del Gobierno. Su caída en desgracia influyó mucho en la falta de atribuciones padecida luego por su yerno, el príncipe Claus, esposo de la reina Beatriz. Bernardo fue rehabilitado en público en los años ochenta por el entonces primer ministro democristiano, Ruud Lubbers, que le permitió volver a vestir los uniformes que los Gobiernos anteriores le habían quitado.

Para entonces, Juliana y Bernardo ya no podían entenderse, y pese a que su matrimonio fue el más duradero de la Familia Real Holandesa, su fin fue tristísimo. Juliana abdicó al trono en 1980, y se retiró poco a poco de la vida pública. Enfermó de Alzheimer y murió en 2004. Hacía años que no reconocía no a su esposo. Bernardo, por su parte, falleció nueve meses después de la muerte de quien, al fin y al cabo, fue el amor de su vida.

El incondicional

Nacido príncipe Felipe de Grecia, y convertido en caballero inglés Felipe Mountbatten, el Duque de Edimburgo -casado con Isabel II de Inglaterra desde 1946- siempre fue un hombre polémico, y siempre disfrutó eso. Los comentaristas más monárquicos subrayan que detrás de sus metidas de pata se esconde un gran sentido del humor y el espíritu libre de un hombre que pertenece a una generación del pasado, que ni puede, ni quiere, ni debe cambiar.

Y destacan sobre todo la buena pareja que hace con la reina: ella, de profesionalidad indiscutida, es fría como un témpano y de muy pocas palabras; él, de profesionalidad más dudosa, es dicharachero y cálido, aunque su probado clasismo y sus amagos racistas ponen en cuestión esa calidez.

Muchos le han comparado al millonario Denis Thatcher, que encumbró con su dinero a su mujer, Margaret, “la Dama de Hierro”, hasta llevarla a Downing Street y luego se convirtió en su mejor y más discreto apoyo. O al príncipe Alberto, marido de la reina Victoria. Pero su discreción en los gestos no ha ido acompañada de discreción en las palabras.

El duque no se conforma con las conversaciones formales a las que se ajusta la reina. No le basta con preguntar “¿y ha venido usted de lejos?” a los cientos, miles de personajes anónimos con que se cruzan en innumerables actos oficiales. Le gusta opinar y provocar. Pero sus comentarios no siempre tienen gracia. Esconden a menudo racismo, clasismo, paternalismo, prejuicios, clichés geográficos, y mal gusto.

Cuando Isabel ascensió al trono, la nueva situación no agradó nada a Felipe. Su hermana, la princesa Margarita, recordaba después la grave depresión que él sentía durante el funeral del rey Jorge VI. "Ya puedes imaginar lo que sucederá ahora", dijo con tristeza cuando durante casi una semana prácticamente no había salido de sus habitaciones.

Según se vio, la coronación inminente fue el único episodio en que Felipe representó un papel importante; por lo demás, fue en medida considerable una sombra. A diferencia de Alberto con la reina Victoria, no se lo proclamó (entonces o nunca) Príncipe Consorte, no se le asignaron tareas oficiales que indicaran que era algo más que el confidente de la reina. El Gabinete de la Reina, su Gobierno y los cortesanos indicaron con claridad que su presencia como figura activa e influyente no sería bien vista. "No tengo empleo", dijo Felipe. "De hecho, cuanto más hago, más me cuesta".

Más tarde, Felipe describió el problema de manera clarísima: "Como es la Soberana, todos se vuelven hacia ella. Si uno tiene un rey y una reina, hay ciertas cosas con respecto a las cuales la gente consulta automáticamente a la reina. Pero si la reina es también la Reina [es decir, la monarca reinante, por derecho propio], acuden a ella en todo... Es terriblemente difícil convencer a muchos miembros de la Casa Real que no acudan a la reina, sino a mí..."

El despechado

Otro de los “reyes consortes” de la actual Europa de reyes es Enrique de Laborde de Monpezat, un bon vivant casado con Margarita II de Dinamarca. Aunque no lleva nada bien el título de “Prins” y lleva años revindicando el título de “Koning”, y tras casi 40 años como esposo de la soberana, Enrique no cree que su tarea haya sido reconocida.

De sangre francesa y dudoso abolengo, Enrique (Henri, en francés, y Henrik en danés) pasó su infancia en la Indochina Francesa -Vietnam-, donde su padre tenía intereses empresariales. En 1967 se casó con Margarita de Dinamarca, heredera de la corona danesa y reina desde 1972. El conde francés al principio no fue del agrado de los daneses, y tuvo que cambiar su nombre convirtiéndose en “Henrik” y también su nacionalidad, su religión, su lengua y su trabajo.

La vida de Enrique ha estado rodeada de polémica. Es especialmente conocido por su declarada afición a comer carne de perro, la que tiene como uno de sus alimentos favoritos. En el año 2005 mostró su vena más literata al publicar un libro de poemas dedicados a su perra llamado “Brisa de susurro”. Pero no ha sido la única vez que ha publicado un libro de poesía. En 1982 salió a la luz “Chemin faisant” -Haciendo camino- y en el 2000 “Cantabile”. Además, el consorte ha publicado un libro con sus memorias en la corte danesa que lleva el titulo “Destin oblige / Skæbne forpligter” -Destino obligado- , así como varios libros de cocina.

En 2002, la Familia Real vivió una de sus peores crisis después de que Enrique confesara en una entrevista con el tabloide danés BT que se sentía “inútil y relegado”. Ese sentimiento lo llevó a “exiliarse” temporalmente a su castillo en Caix, al sur de Francia, para reflexionar sobre su vida.

La reina, tuvo que regresar a toda prisa para solucionar esta crisis. Al final, el príncipe regreso a Copenhague y a los pocos días declaraba que estaba muy feliz al lado de su esposa. No dejó nunca, sin embargo, de reclamar para sí su título de “Rey”. Hace unos años, una encuesta señaló que solamente el % 30 de los daneses aprecian realmente a Enrique.

El triste

La historia del príncipe Claus de Holanda, recién fallecido, nunca fue tan brillante, locuaz y arrogante como la de Felipe; ni tan elegante y mundana como la de Henrik de Dinamarca pero, a diferencia de estos dos, siempre fue, hasta su muerte, un consorte honrado, fiel, leal, decente y honesto, que supo estar en su sitio aunque al final no supiese cual era éste.

Esposo de la actual reina Beatriz, Claus van Amsberg, nacido en Alemania, nunca olvidó su pasado. Se casó con la princesa en 1966, pero los holandeses no le dieron una bienvenida cálida: recordaban aún la ocupación nazi como una vibrante realidad y, para empeorarlo todo, Claus había sido miembro de la Hitlerjugend (juventud hitleriana) y había vestido el uniforme de la Weehrmocht (ejército del Tercer Reich).

Por eso, mientras se dirigía con la princesa Beatriz a la iglesia donde se realizaría la boda, decenas de miles de manifestantes vociferaron su desaprobación, y un pollo muerto, con la cruz esvástica pintada, fue lanzado sobre la puerta de la majestuosa carroza de oro que conducía a los novios.

Un periódico universitario dedicaba páginas enteras para publicar los más prácticos consejos para un regalo nupcial: una bomba para arrojar al cortejo, clavos para desparramar bajo las ruedas de los autos, ratas blancas para echar en las patas de los caballos, bombas de olor y otras finezas por el estilo.

Fue entonces que Claus tomó la determinación de ganarse, con trabajo, el respeto de los holandeses, y gracias a su ingenio, encanto y paciencia para vencer la hostilidad holandesa logró granjearse el afecto de su nación de adopción. En este aspecto, la reina Beatriz supo revertir la polémica generada en su día por su matrimonio con Claus en un factor de reconciliación entre los dos pueblos.

Su gran popularidad no fue ajena tampoco a un intencionado rechazo de los símbolos más ostentosos de su condición real. A su muerte, en el año 2002, el primer ministro señaló que, con el príncipe Holanda perdía a “un gran hombre”.

El próximo

Cuando Isabel ascensió al trono, la nueva situación no agradó nada a Felipe. Su hermana, la princesa Margarita, recordaba después la grave depresión que él sentía durante el funeral del rey Jorge VI. "Ya puedes imaginar lo que sucederá ahora", dijo con tristeza cuando durante casi una semana prácticamente no había salido de sus habitaciones.

Según se vio, la coronación inminente fue el único episodio en que Felipe representó un papel importante; por lo demás, fue en medida considerable una sombra. A diferencia de Alberto con la reina Victoria, no se lo proclamó (entonces o nunca) Príncipe Consorte, no se le asignaron tareas oficiales que indicaran que era algo más que el confidente de la reina. El Gabinete de la Reina, su Gobierno y los cortesanos indicaron con claridad que su presencia como figura activa e influyente no sería bien vista. "No tengo empleo", dijo Felipe. "De hecho, cuanto más hago, más me cuesta".

Más tarde, Felipe describió el problema de manera clarísima: "Como es la Soberana, todos se vuelven hacia ella. Si uno tiene un rey y una reina, hay ciertas cosas con respecto a las cuales la gente consulta automáticamente a la reina. Pero si la reina es también la Reina [es decir, la monarca reinante, por derecho propio], acuden a ella en todo... Es terriblemente difícil convencer a muchos miembros de la Casa Real que no acudan a la reina, sino a mí..."

El despechado

Otro de los “reyes consortes” de la actual Europa de reyes es Enrique de Laborde de Monpezat, un bon vivant casado con Margarita II de Dinamarca. Aunque no lleva nada bien el título de “Prins” y lleva años revindicando el título de “Koning”, y tras casi 40 años como esposo de la soberana, Enrique no cree que su tarea haya sido reconocida.

De sangre francesa y dudoso abolengo, Enrique (Henri, en francés, y Henrik en danés) pasó su infancia en la Indochina Francesa -Vietnam-, donde su padre tenía intereses empresariales. En 1967 se casó con Margarita de Dinamarca, heredera de la corona danesa y reina desde 1972. El conde francés al principio no fue del agrado de los daneses, y tuvo que cambiar su nombre convirtiéndose en “Henrik” y también su nacionalidad, su religión, su lengua y su trabajo.

La vida de Enrique ha estado rodeada de polémica. Es especialmente conocido por su declarada afición a comer carne de perro, la que tiene como uno de sus alimentos favoritos. En el año 2005 mostró su vena más literata al publicar un libro de poemas dedicados a su perra llamado “Brisa de susurro”. Pero no ha sido la única vez que ha publicado un libro de poesía. En 1982 salió a la luz “Chemin faisant” -Haciendo camino- y en el 2000 “Cantabile”. Además, el consorte ha publicado un libro con sus memorias en la corte danesa que lleva el titulo “Destin oblige / Skæbne forpligter” -Destino obligado- , así como varios libros de cocina.

En 2002, la Familia Real vivió una de sus peores crisis después de que Enrique confesara en una entrevista con el tabloide danés BT que se sentía “inútil y relegado”. Ese sentimiento lo llevó a “exiliarse” temporalmente a su castillo en Caix, al sur de Francia, para reflexionar sobre su vida.

La reina, tuvo que regresar a toda prisa para solucionar esta crisis. Al final, el príncipe regreso a Copenhague y a los pocos días declaraba que estaba muy feliz al lado de su esposa. No dejó nunca, sin embargo, de reclamar para sí su título de “Rey”. Hace unos años, una encuesta señaló que solamente el % 30 de los daneses aprecian realmente a Enrique.

El triste

La historia del príncipe Claus de Holanda, recién fallecido, nunca fue tan brillante, locuaz y arrogante como la de Felipe; ni tan elegante y mundana como la de Henrik de Dinamarca pero, a diferencia de estos dos, siempre fue, hasta su muerte, un consorte honrado, fiel, leal, decente y honesto, que supo estar en su sitio aunque al final no supiese cual era éste.

Esposo de la actual reina Beatriz, Claus van Amsberg, nacido en Alemania, nunca olvidó su pasado. Se casó con la princesa en 1966, pero los holandeses no le dieron una bienvenida cálida: recordaban aún la ocupación nazi como una vibrante realidad y, para empeorarlo todo, Claus había sido miembro de la Hitlerjugend (juventud hitleriana) y había vestido el uniforme de la Weehrmocht (ejército del Tercer Reich).

Por eso, mientras se dirigía con la princesa Beatriz a la iglesia donde se realizaría la boda, decenas de miles de manifestantes vociferaron su desaprobación, y un pollo muerto, con la cruz esvástica pintada, fue lanzado sobre la puerta de la majestuosa carroza de oro que conducía a los novios.

Un periódico universitario dedicaba páginas enteras para publicar los más prácticos consejos para un regalo nupcial: una bomba para arrojar al cortejo, clavos para desparramar bajo las ruedas de los autos, ratas blancas para echar en las patas de los caballos, bombas de olor y otras finezas por el estilo.

Fue entonces que Claus tomó la determinación de ganarse, con trabajo, el respeto de los holandeses, y gracias a su ingenio, encanto y paciencia para vencer la hostilidad holandesa logró granjearse el afecto de su nación de adopción. En este aspecto, la reina Beatriz supo revertir la polémica generada en su día por su matrimonio con Claus en un factor de reconciliación entre los dos pueblos.

Su gran popularidad no fue ajena tampoco a un intencionado rechazo de los símbolos más ostentosos de su condición real. A su muerte, en el año 2002, el primer ministro señaló que, con el príncipe Holanda perdía a “un gran hombre”.

El próximo

Curiosamente, el último plebeyo en lanzarse a integrarse, por matrimonio, a una Familia Real fue un hombre: Daniel Westling se casó con Victoria de Suecia, la única mujer heredera a un trono. Nació en Ockelbo, no lejos de la capital sueca, en el seno de una familia sencilla.

Después de finalizar la secundaria hizo estudios especializados en el área deportiva. Fue entrenador personal y el principal propietario de una exclusiva cadena de gimnasios repartidos por Estocolmo, “Balance Training”, a la que acude lo más selecto del mundo empresarial sueco, y donde conoció a la princesa Victoria en 2001.

El muchacho fue muy criticado por su vestimenta informal, pero con el tiempo Westling cambió las gorras y pantalones vaqueros por el traje y la corbata, adquiriendo un estilo menos irreverente. Durante diez años, los reyes no consideraron que la pareja adecuada para la futura reina fuera un chico provinciano, propietario de un gimnasio, con reducidas habilidades sociales y un nivel de cultura general bajo, pero el noviazgo terminó consolidándose. La boda se celebró por todo lo alto en julio de 2010, pero su historia aun no está escrita...

Después de finalizar la secundaria hizo estudios especializados en el área deportiva. Fue entrenador personal y el principal propietario de una exclusiva cadena de gimnasios repartidos por Estocolmo, “Balance Training”, a la que acude lo más selecto del mundo empresarial sueco, y donde conoció a la princesa Victoria en 2001.

El muchacho fue muy criticado por su vestimenta informal, pero con el tiempo Westling cambió las gorras y pantalones vaqueros por el traje y la corbata, adquiriendo un estilo menos irreverente. Durante diez años, los reyes no consideraron que la pareja adecuada para la futura reina fuera un chico provinciano, propietario de un gimnasio, con reducidas habilidades sociales y un nivel de cultura general bajo, pero el noviazgo terminó consolidándose. La boda se celebró por todo lo alto en julio de 2010, pero su historia aun no está escrita...